高遠城は、天正16年に武田信玄によって築かれた。高遠には南北朝時代に諏訪信員が高遠に入り高遠氏を称して以来七代に渡って高遠氏がこの地を領した。戦国時代になると高遠氏はしばしば諏訪惣領家と対立する。天文11年、高遠頼継は武田信玄の諏訪攻めに呼応して杖突峠を越えて諏訪頼重を攻め、諏訪惣領家を滅ぼした。

天文14年、武田信玄は諏訪氏の上原城を攻略すると、諏訪より杖突峠を越えて高遠に侵攻し、遂に高遠頼継はついに信玄に降った。その後頼継は天文21年に甲府にて自刃を命じられてる。

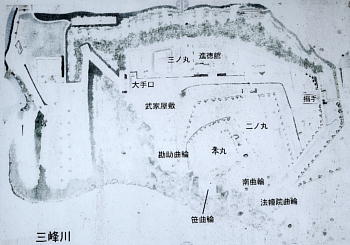

天文16年に信玄は、高遠城を伊那侵略の拠点として山本勘助・秋山信友に命じて大改修を行った。弘治2年、諏訪氏の名跡を継承した信玄の四男勝頼が城主となり、上伊奈郡代となった。近年、勝頼が継承したのは高遠氏の名跡であるとの指摘がある。

元亀元年に武田勝頼が躑躅ヶ崎館へと移り武田信廉が城主となり、天正9年には仁科盛信が城主となった。天正10年、織田信忠率いる大軍に攻められ城主仁科盛信は自刃して落城し、勝頼もまた天目山で自刃して武田氏は滅亡した。

天正10年の本能寺の変後、高遠城は徳川家康の支配下に入り保科正直が城主となったが、天正18年の家康の関東移封に従い下総多古へと移った。その後、飯田城主となった毛利秀頼、京極高知の所領となり、高遠城代が置かれた。

慶長5年、関ヶ原の戦功により京極高知は丹後宮津へと移り、保科正光が25,000石を領して高遠城主となった。寛永8年、政光が死去して養子正之(徳川秀忠四男)が家督を嗣ぎ、寛永13年には出羽山形へと移封となった。入れ替わった鳥居氏は元禄2年に2代忠則が改易となり、元禄4年内藤清枚が33,000石で入封して以来、内藤氏が八代に亘ってこの地を領して明治に至った。 |